Nicht nur ein Stück vom Mantel

Limo Bob in his office, Chicago, 2008. Bob owns a 100-foot limo that made the Guinness Book of World Records for being the world’s longest limousine.

Wir erinnern uns: Im Frühjahr 2020, zu Beginn von Corona, war im medialen Krisen-Diskurs von sozialer Ungleichheit noch wenig die Rede. Vor dem Virus, so der Tenor, seien alle gleich, ungeachtet von Kontostand, Beruf und sozialem Status. Armut und Prekarität blieben, was sie auch vor der Pandemie schon gewesen waren: mediale Blackboxes. Ein Jahr – und einige Lockdowns – später sah die Sache schon etwas anders aus. Corona, so las man, hätte ein Licht auf die stetig wachsende Kluft zwischen Arm und Reich geworfen. Erstmals seit Finanz- und Eurokrise stand die Frage, wer was und wie viel hat (und welche Privilegien und Einflussmöglichkeiten damit einhergehen), wieder verstärkt im Fokus der öffentlichen Debatten. Rufe nach Umverteilung bis hin zu Enteignungsforderungen wurden laut („Let the rich pay for the crisis!“). Ob das die Anfänge einer progressiven Wende in der gegenwärtigen Krise sind oder nur diskursive Strohfeuer, die rasch wieder verpuffen, ist noch offen. Fest steht nur: So wie bisher kann es nicht weitergehen.

Dass das Thema Ungleichheit an Dringlichkeit gewonnen hat und erhöhte Aufmerksamkeit verdient, hat auch das Dom Museum Wien erkannt. „Arm & Reich“ lautet der – schlichte, aber sympathisch direkte – Titel der aktuellen, von Museumsleiterin Johanna Schwanberg kuratierten Jahresschau. Der Anspruch der Ausstellung: „den Finger auf Wunden“ legen, namentlich, auf die Problematik der weltweit immer größer werdenden Schere zwischen Arm und Reich. Die Entscheidung für das Thema fiel Mitte 2020. „Angesichts der zunehmenden sozialen Verschärfung im Zuge der Pandemie“, so Schwanberg, hätte es für das Dom Museum auf der Hand gelegen, eine Ausstellung über „sozioökonomische Ungleichheit“ zu machen – unter Berücksichtigung beider Momente, Armut und Reichtum, und mit dem Ziel, unterschiedliche künstlerische Perspektiven auf das Thema miteinander zu verschränken, „Alt und Neu, Profan und Sakral einander gegenüberzustellen“, wie Schwanberg betont.

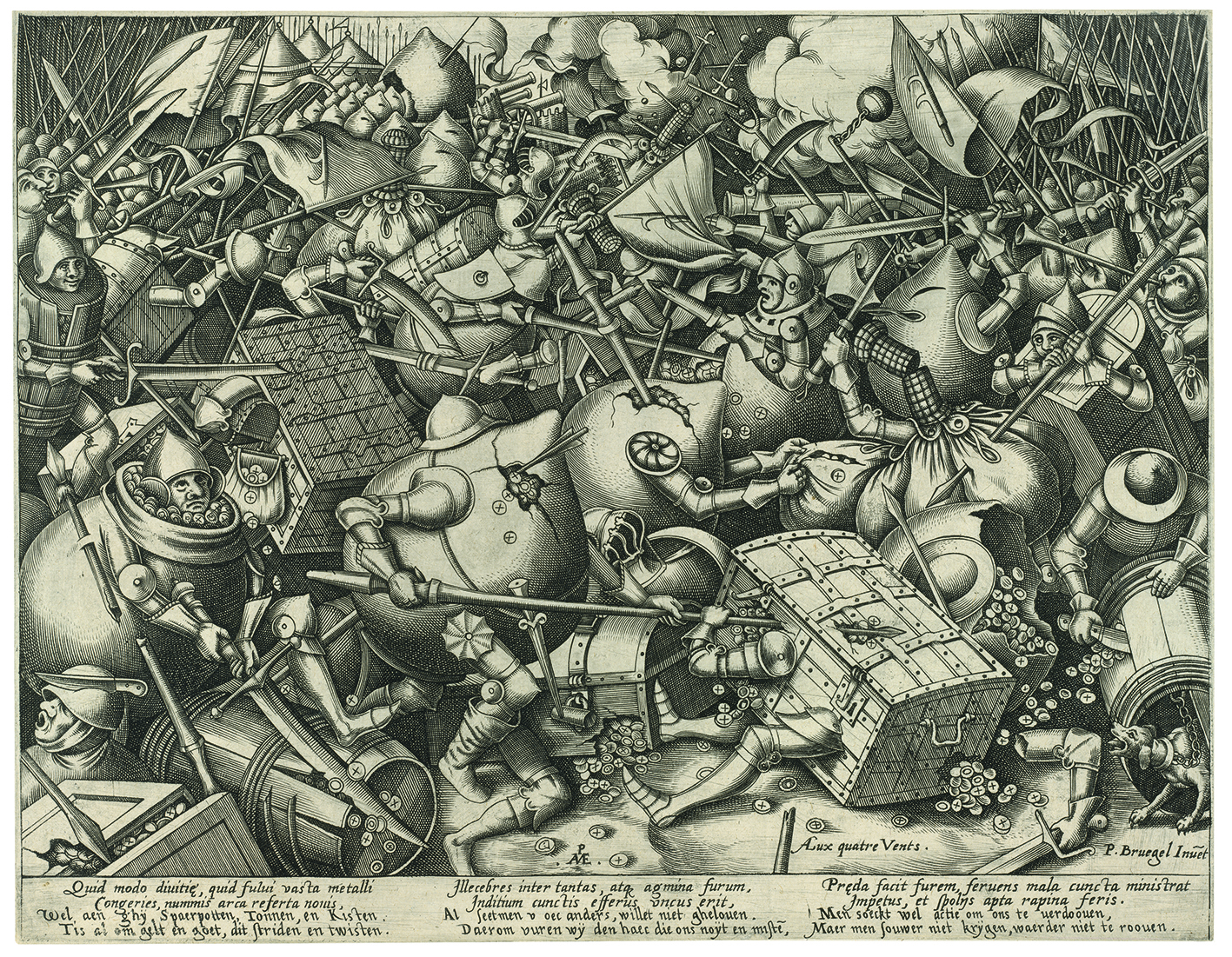

Ein Blick auf die Werkliste zeigt: An Begegnungen zwischen Alt und Neu mangelt es der Ausstellung tatsächlich nicht. Neben zahlreichen größeren und kleineren Big Names aus Moderne und Gegenwartskunst (Joseph Beuys, Nan Goldin, Rosemarie Trockel etc.) finden sich in „Arm & Reich“ – wie selbstverständlich – auch die Namen von Künstlern aus Mittelalter, Renaissance und Barock (Pieter Bruegel d. Ä., Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn etc.). Eine Konstellation, die neugierig, aber auch skeptisch macht: Was ist von einer so eklektischen Auswahl zu erwarten?

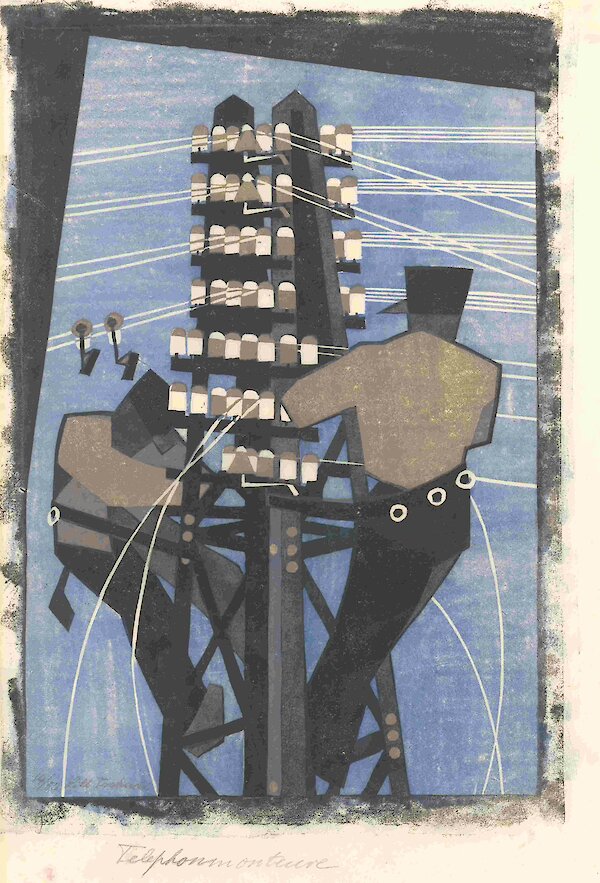

Pieter Bruegel d. ƒ., Kampf der Geldkisten und Sparbüchsen, nach 1570. Albertina, Wien. Foto: Albertina, Wien

Thematische Kunstausstellungen – mit sozialkritischem Zuschnitt – sind immer Gratwanderungen. Einerseits gilt es der Komplexität des Themas, andererseits den Eigenheiten der ausgewählten Werke gerecht zu werden. Vielmals droht die Brisanz des Themas der Kunst die Show zu stehlen. Das Dom Museum begegnet dieser Gefahr in „Arm & Reich“ mit einer eigenwilligen, mit Blick aufs Ausstellungsthema („Reichtum“) aber durchaus sinnfälligen Gegenstrategie: viel Kunst. Dicht an dicht hängen die Fotografien, Grafiken und Gemälde in den vier Ausstellungsräumen. Hinzukommt eine Auswahl skulpturaler, installativer und filmischer Arbeiten. Das hat den zweischneidigen Effekt, dass es in „Arm & Reich“ einerseits in der Tat viel – auch sehr viel Gutes – zu sehen und zu entdecken gibt, man andererseits aber auch rasch den Überblick verliert.

Zur besseren Orientierung ist die Ausstellung in sechs Themenfelder gegliedert : „Die große Schere“, „Gesichter und Geschichten“, „Kritik, Widerstand und Protest“, „Orte der Ungleichheit“, „Symbole, Materialien und Werte“, „Teilen und Teilhaben“. Dabei geht es immer wieder auch um den (ambivalenten) Status von Armut in der christlichen Tradition. Bereits im ersten Raum („Die große Schere“) begegnet uns ein Schlüsselmotiv christlicher Mildtätigkeit: eine auf das Jahr 1502 datierte Darstellung der Mantelteilung Sankt Martins. Unüblich für das Motiv, ist der Heilige zusammen mit zwei Bettlern abgebildet (einem „Würdigen“ und einem „Unwürdigen“), wobei er selbstredend mit nur einem der beiden seinen Mantel teilt. Der Andere geht leer aus.

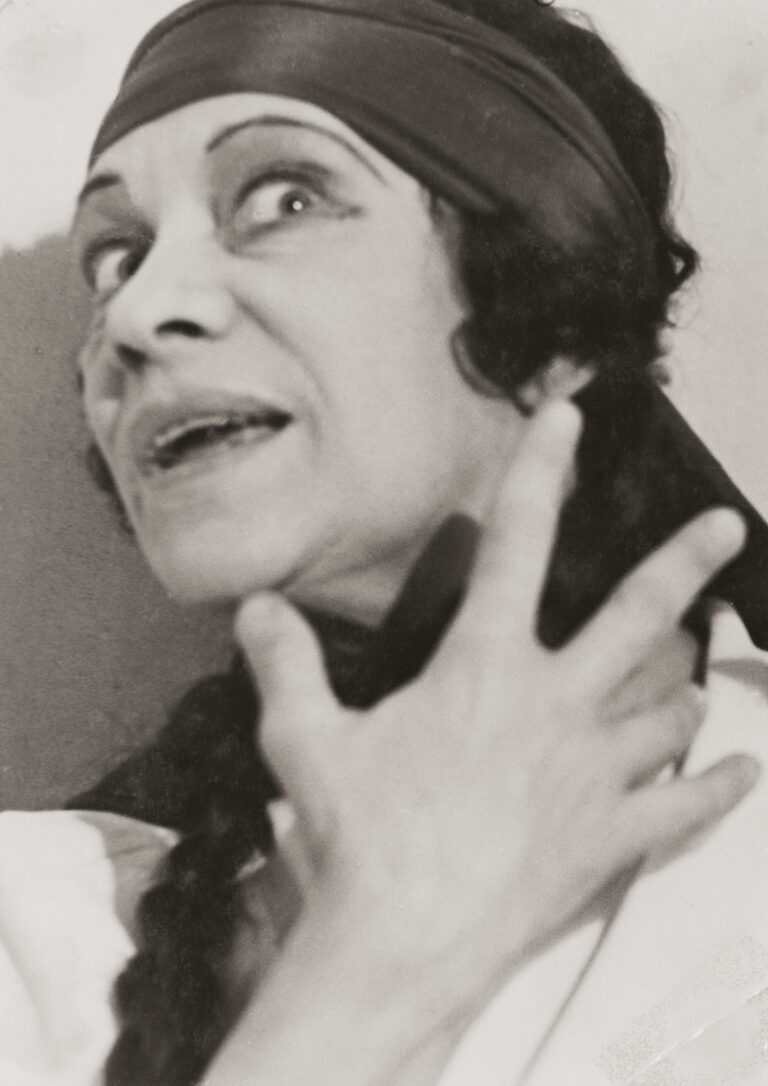

Ein bisschen schematisch mutet das Set-up im Nebenraum („Gesichter und Geschichten“) an. Auf der einen Seite sehen wir Porträtdarstellungen von gesellschaftlichen Eliten (bzw. Personen, die dafür gelten), etwa ein Bildnis Napoleon Bonapartes von Andrea Appiani, nebst einer Fotoserie von Lauren Greenfield „Generation Wealth“, auf der anderen den kunsthistorischen Gegenschuss: Armen-Bildnisse (u.a. ein großartiges, effektvoll inszeniertes Bettler-Porträt von Luca Giordano) – eine, nun ja, sehr buchstäbliche Form der Gegenüberstellung von Arm und Reich, die etwas ratlos macht.

Lauren Greenfield, Limo Bob, 49, the self-proclaimed "Limo King" in his Chicago office, 2008. Aus der Serie Generation Wealth, 1982?2017. Lauren Greenfield; Foto: Lauren Greenfield

Erfreulich ist, dass die Ausstellung nicht bei kunstgeschichtlichen Betrachtungen verharrt, sondern immer wieder auch die politischen Potentiale (und Grenzen) von Kunst – als Mittel der Agitation, der sozialkritischen Analyse und der praktischen Bekämpfung von Ungleichheitsverhältnissen – beleuchtet („Kritik, Widerstand und Protest“). Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang eine Serie des Berliner KünstlerInnenduos Alice Creischer und Andreas Siekmann („Eine Einstellung zur Arbeit“). Unter Verwendung eines von dem Grafiker Gerd Arntz und dem Ökonomen Otto Neurath in den 1920ern entwickelten Bildsystems, vermessen Creischer/Siekmann darin akribisch das komplexe Ineinander von Arbeit, Ungleichheit und Konsum in siebzehn globalen Metropolen (Moskau, Berlin, Rio de Janeiro etc.) – Kapitalismuskritik im Infografik-Format. Didaktisch, aber aufschlussreich.

Einen ganz anderen, nicht analytischen, sondern praktisch-transformativen Zugang zum Thema bietet die Arbeit der brasilianischen Künstler:innengruppe Projeto Morrinho im letzten Abschnitt der Schau („Orte der Ungleichheit“): eine Installation, bestehend aus einer aus Hohlziegeln und Lego konstruierten Mini-Favela und einer Videodokumentation, die Einblicke in Arbeit, Alltag und Geschichte des Kollektivs gibt. Die eigens für „Arm & Reich“ produzierte Arbeit kann als eine Art Ableger des „Stammprojekts“ der Gruppe betrachtet werden: ein – mittlerweile 450m2 großer – Miniaturnachbau eines Armenviertels in Rio de Janeiro, der Pareira da Silva, der längst zu einem weltweit bekannten Kunstwerk (und beliebten Tourismusziel) avanciert ist. Armut als Kapital? Empowerment hat viele Gesichter.

Für ein Museum der Erzdiözese Wien wenig überraschend, dominiert im Dom Museum ein karitativer Blick auf die Verwerfungen zwischen Arm und Reich. Ungleichheit erscheint vorrangig als Verteilungsproblem, das, so der Subtext der Schau, durch ein Mehr an sozialem Engagement – und eine energischere moralische Inpflichtnahme von Reichen und Superreichen – gelöst werden kann. Konterkariert wird diese Tendenz nur vereinzelt, etwa in den Arbeiten von Iris Andraschek und Isa Rosenberger, die eine stärker aktivistische Position zur Problematik einnehmen. Eine nicht minder deutliche politische Sprache sprechen die Werke von Käthe Kollwitz („Der Weberaufstand“), Friedl Dicker Brandeis („So sieht sie aus, mein Kind, diese Welt“ – fantastisch!) oder John Heartfield („Spitzenprodukte des Kapitalismus“). In ihnen scheint eine Erkenntnis auf, die gewiss auch für gegenwärtige Debatten um Armut und Reichtum instruktiv wäre: die Einsicht, dass es bei der Bekämpfung von Ungleichheit nicht nur um eine gerechtere Verteilung von Ressourcen, sondern auch – und vor allem – um die Zurückweisung von Herrschaft gehen muss. Ilse Aichinger formulierte das in einem Gedicht über den Heiligen Martin so: „Gib mir den Mantel, Martin / aber geh erst vom Sattel / und laß dein Schwert, wo es ist / gib mir den ganzen.“ Eine Forderung mit Sprengkraft. Zum Glück hält ein Teil der Werke in „Arm & Reich“ an ihr fest.

(Maximilian Steinborn)