Klopstocks „Fastwirkliches“ im 18. Jahrhundert – und seine überraschende Aktualität

Die spannende Ausstellung in der Gemäldegalerie der Akademie zeigt, wie revolutionär und aktuell das Werk des einstigen Literatur-Superstar ist. Ein Text von Sabine B. Vogel.

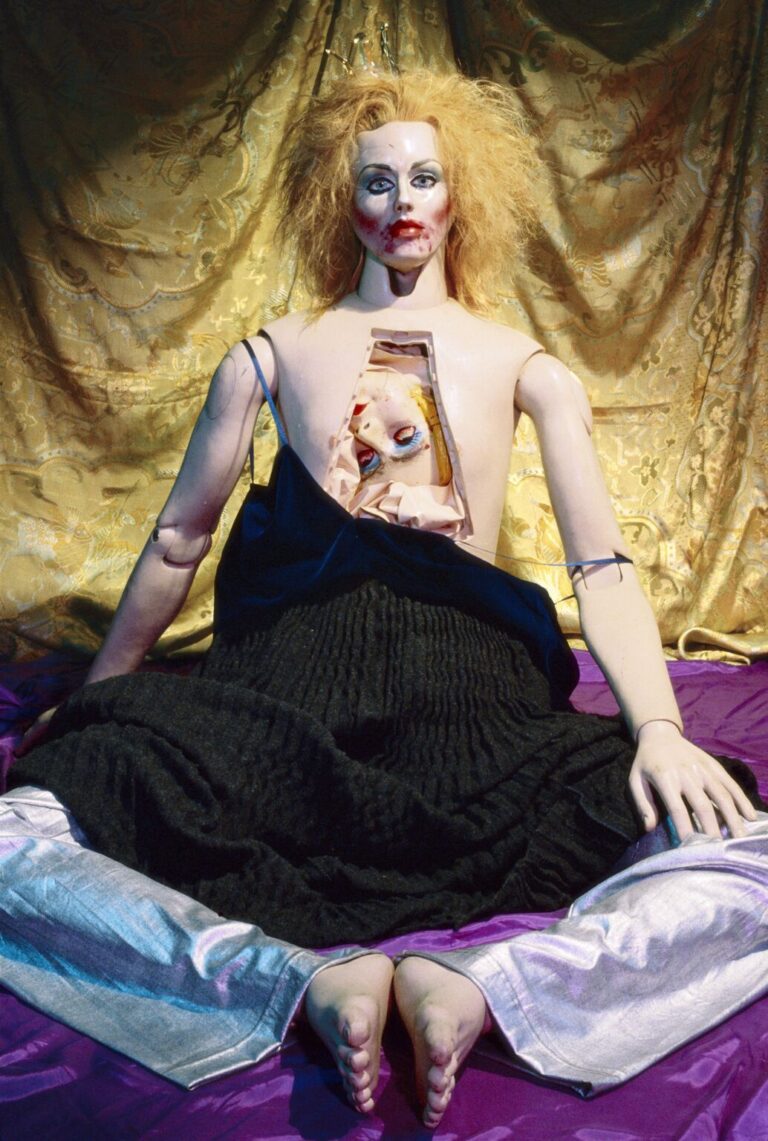

Ausstellungsansicht © Kunstsammlungen der Akademie der bildenden Künste Wien, Foto: Iris Ranzinger

Heute ist der sächsische Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) nahezu unbekannt. Aber im 18. Jahrhundert herrschte ein regelrechter Klopstockkult – der jetzt Ausgangspunkt einer hoch spannenden Ausstellung in der Gemäldegalerie der Akademie am Schillerplatz ist.

„Die Pfeile des wilden Apollo – Klopstockkult & Ossianfieber“ betitelt Gastkurator und „Bildhistoriker“ Alexander Roob die Schau. Ausgangspunkt ist Klopstocks Epos „Der Messias. Ein Heldengedicht“, mit dem er 1748 zum Idol einer neuen Bewegung wurde. An die Stelle des rationalen Denkens der Aufklärung trat die „Exaltation der Emotionen, der Extreme“, wie es erklärt wird, der Einbruch des Irrationalen. Anders als in der Aufklärung wird der Blick in einem kulturgeschichtlich abrupten Wechsel ab 1740 nach Innen gelenkt. Fantastisches, Spirituelles halten Einzug. Ungefähr zeitgleich entstanden auch die Ossianischen Gesänge. Ossian ist der fiktive Autor von Epen der keltischen Mythologie aus der Mitte des 18. Jahrhundert, die weit über Schottland hinaus begeisterten und zur literarischen Sturm und Drang-Bewegung beitrugen.

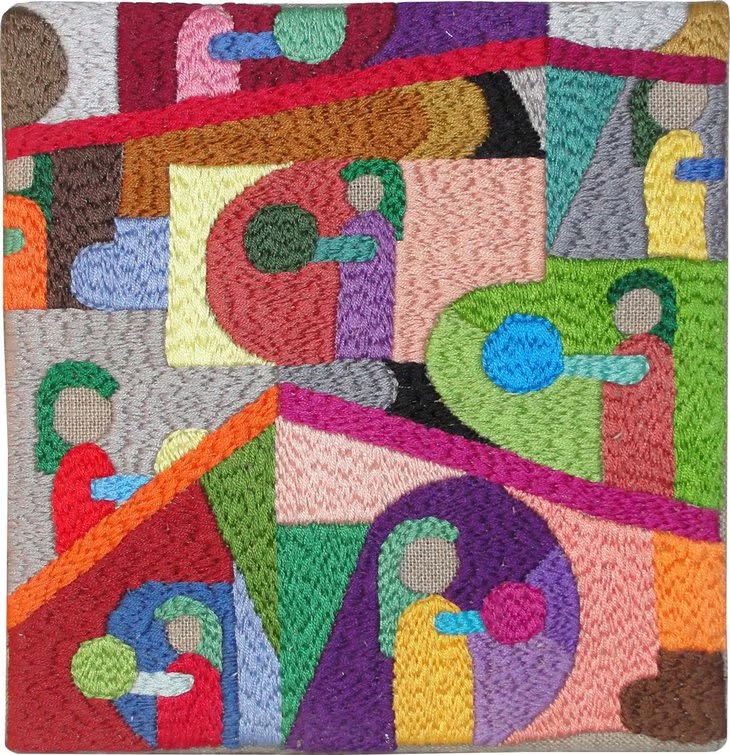

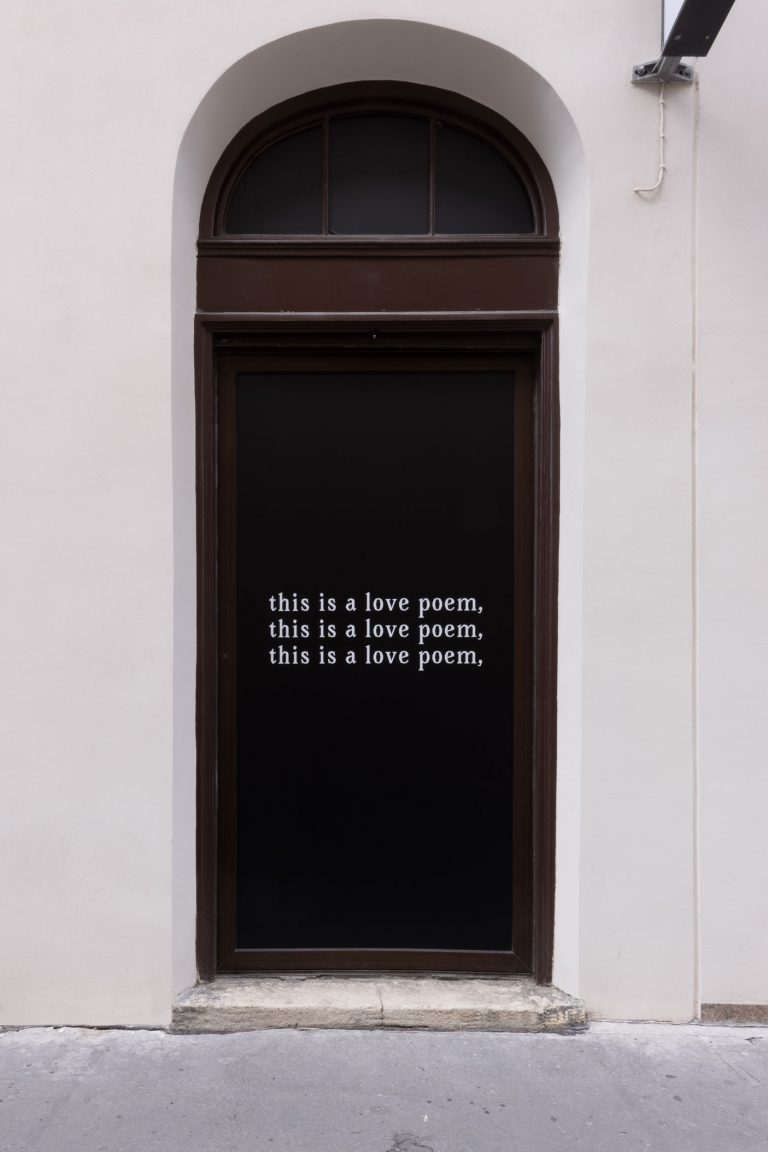

Josef Abel, Klopstocks Ankunft im Elysium, 1805 © National Gallery Prague 2024

In der Ausstellung geht Roob mit Bildwerken, historischen Büchern, Graphiken, auch Partituren und Soundbeispielen dem damaligen Einfluss Klopstocks nach. Denn es entstanden nicht nur zahlreiche Bildwerke, auch 45 Komponisten schufen 150 Kompositionen nach Klopstocks Epos‘. Gleich im Eingang der Gemäldegalerie hängt eine Reproduktion von William Blakes Graphik „Laocoön“ von 1820. Zeitlich ist es das Ende des „Eskapismus der Hochromantik“, fasst aber in den graffitiähnlichen Slogans rund um die klassische, als Ideal der Antike gefeierte Figurengruppe die zentralen, „kontrafaktischen“ Ideen dieses „frühsozialistischen Messianismus“ zusammen: Die Figurengruppe wird als Kopie eines hebräischen Originals erklärt, „eine sinnverdrehte Adaption vorzeitlicher christlicher Symbolik“.

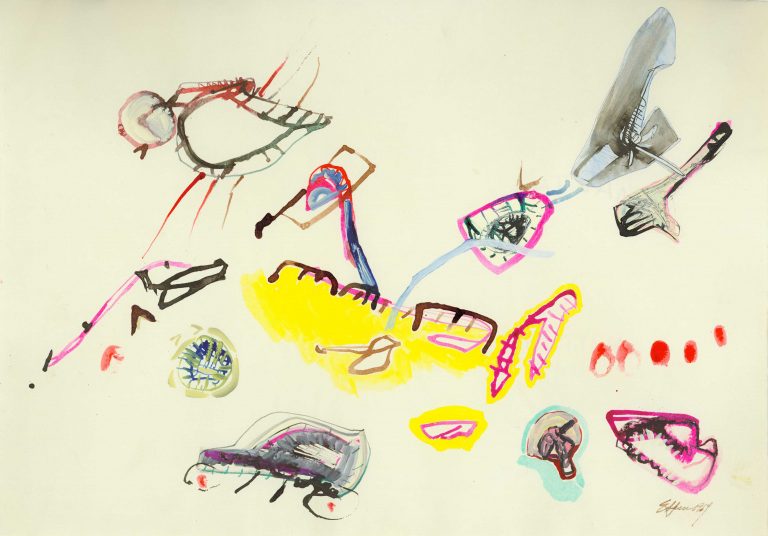

Die Zitate stammen aus der kostenlos ausliegenden Broschüre, die angesichts des enorm komplexen Ausstellungsthemas unbedingt zu empfehlen ist. Der erste Raum ist mit der griffigen Formel „Elysium ist nicht. Der Messias“ überschrieben. Hier findet sich auch der Messias-Zyklus von Heinrich Friedrich Füger, damals Direktor der Wiener Akademie. 1797 fertigte er 22 Illustrationsentwürfe und 20 formatgleiche Malereien dazu an. Nur fünf überstanden einen Bombenangriff im 2. Weltkrieg. Elysium, der Insel der Seligen in der griechischen Mythologie, wird in der Bewegung eine nationalmythische, durchaus von republikanischen Freiheitsgedanken getragene Idee entgegengesetzt. Füger allerdings setzte zu sehr auf Gott als Messias, was Klopstock missfiel. In seiner Poetik der Affektübertragung geht Klopstock stattdessen von der Wirkkraft tief empfundener Vorstellungen aus, die er „fastwirkliche Dinge“ nannte.

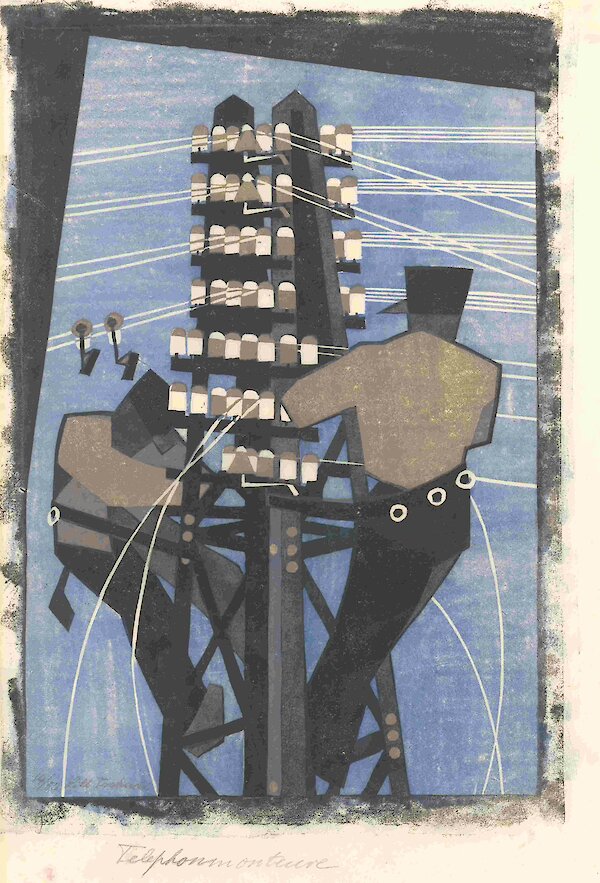

Heinrich Friedrich Füger, Klopstock, Messiade, IX. Gesang: Verdammung der Seele von Judas Ischariot, 1813–1818 © Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien

Großartig im zweiten Raum William Hogarths Graphik „Enthusiasm Delineated“ mit der Szene eines evangelikalen Gottesdienstes von 1761. An der rechten Seite erkennen wir ein Thermometer, das Erregungszustände des Offenbarungsgrades anzeigt, beginnend mit „prophecy“ über Agonie, Exstase bis „joyful“ – eine bissige Kritik am „katholisierenden Bilderkult“. Der dritte und letzte Raum steht unter dem Thema „Aufbruch in die Vergangenheit“, beginnend mit Zeichnungen spukhafter Jenseitsblicke.

Abgesehen von den faszinierenden historischen Werken beeindruckt in der Ausstellung auch der zeitgenössische Bezug. Roob sieht viele Parallelen, beginnend mit der „Epidemie des Völkischen“, der Nationalmystik, Fake News bis zum „Austritt aus der Herrschaft der Vernunft“. Auch auf William Blakes Graphik im Eingang findet sich ein perfekter Bezug: „Where any view of money exists, there is no art, only war.“ Die in die Ausstellung gemischten Werke von Studierenden der Akademie, entstanden im Seminar des Kurators, dagegen zeigen eher eine enorme Kluft zur damaligen Bildkunst.

Die Pfeile des wilden Apollo. Klopstockkult & Ossianfieber

Akademie der Bildenden Künste Wien

Gemäldegalerie & Exhibit Galerie

Schillerplatz 3, OG1, 1010 Wien

(7.3.–25.5.2025)

Motiv unter Verwendung von Werken von Johann Peter Pichler nach Heinrich Friedrich Füger, Homer vortragend, 1803 © Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste Wien, und Carl Wilhelm Kolbe d. Ä., Schlittschuhlaufender Barde („Braga“), 1793–1794 © Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett / bpk Foto: Julia Bau, Gestaltung Kompositmotiv: Beton